「副業を始めたいけど、税金ってどうなるのか不安で…」

「バイトを掛け持ちすると、税金が高くなったりするのかな…」

こんなふうに悩んでいる読者さんもいると思います。

副業やバイトをするうえで、やっぱり税金の仕組みって気になりますよね。

特に、収入が増えるとどんなふうに税金が変わるのかを知っておくことって大事です。

この記事では、そういった税金の不安を少しでもスッキリさせて、副業やバイトに安心してチャレンジできるように、役立つ知識をわかりやすくお伝えしています。

内容としては、

・バイトを掛け持ちすると税金がどう変わるのか

・副業でバイトをするときに気をつけたい税金のポイント

・副業バイトをするなら知っておきたい税金対策

こういったことについて、やさしく解説しています。

副業やバイトを始める前に、税金のことをちょっとでも理解しておくと、気持ち的にも安心できると思います。

この記事を参考に、税金の基本を押さえて、自信を持って新しい一歩を踏み出してみてくださいね。

副業とバイトの違いとは

副業とバイトの定義を理解しよう

副業とバイトの違いをちゃんと知っておくことって、これからの働き方を考えるうえでけっこう大事なんです。

まず、副業っていうのは、今の本業とは別に収入を得るためにやる仕事のことを指します。

たとえば、平日は会社員として働いていて、週末に個人でウェブデザインの仕事をする…そんなイメージです。

それに対してバイトは、短期間や一時的な雇用が多くて、特に学生さんが学業と両立しながら働くときによく選ばれます。

「自分には副業とバイト、どっちが向いてるんだろう?」って迷う読者さんもいるかもしれませんね。

副業は、今までの経験とかスキルを活かせたり、趣味を収入に変えたりできるので、自由度が高いのが魅力です。

バイトは、決まった時間に働くことが多いから、毎月の収入がある程度安定しやすいっていう安心感があります。

それぞれにいいところがあるので、自分のライフスタイルとか、これからどう働きたいかに合わせて選ぶのがポイントです。

副業とバイトの違いをしっかり理解しておくことで、読者さんにぴったりの働き方を見つける第一歩になりますよ。

どちらが自分に合っているかを考える

どっちが自分に合ってるのかを考えるには、まずは自分のライフスタイルとか、何のために働きたいのかっていう目的をはっきりさせることが大切です。

「副業を始めてみたいけど、自分にはどんな仕事が向いてるんだろう…」って悩んでる読者さんもいると思います。

副業っていうのは、本業とは別に収入を得るための活動で、たとえばフリーランスの仕事だったり、ネットショップの運営なんかがその一例です。

それに対してバイトは、時給で働くスタイルが多くて、コンビニとか飲食店でのお仕事がよく知られています。

副業は、自分のスキルや経験を活かしやすくて、働く時間や場所の自由度が高いのが魅力です。ただ、そのぶん収入が安定しにくいこともあります。

一方でバイトは、毎月ある程度安定した収入が見込めるのが安心ポイントですが、シフト制だったり勤務場所が決まってたりして、時間や場所に縛られることも多いです。

自分の時間をどれくらい自由に使いたいのかとか、どれくらい収入がほしいのかによって、合う働き方って変わってきます。

最終的には、自分の生活スタイルとか、これからの目標に合った方法を選ぶことが大事です。

自分にぴったりな働き方を見つけることで、きっともっと充実した毎日が過ごせるようになると思いますよ。

副業やバイトで発生する税金について

所得税の基本を押さえよう

所得税っていうのは、働いて得た収入にかかる税金のことです。

副業やバイトを始めるなら、まず知っておきたい基本のポイントですね。

この所得税は、1年間の収入から経費や控除を引いた金額をもとに計算されます。

つまり、実際に手元に残るお金に対して税金がかかるっていうことなんです。

「副業を始めたけど、税金ってどれくらいかかるのかな…」って不安に思ってる読者さんもきっといると思います。

所得税のしくみには「累進課税」っていう制度があって、収入が多くなるほど税率も上がっていく仕組みになっています。

だから、たくさん稼ぐ人ほど、たくさん税金を払うようになってるんですね。

そして、年末調整とか確定申告を通して、最終的な税額が決まるようになっています。

副業やバイトで収入がある場合は、こうした手続きが必要になることも多いです。

なので、副業やバイトを始めるときは、所得税の基本的なことをちゃんと理解しておいて、しっかり申告することが大切です。

そうすることで、あとから税金のことで困るようなトラブルも防ぐことができますよ。

住民税の計算方法と納付時期

住民税っていうのは、その年の1月1日時点で住んでいる市区町村に支払う税金のことです。

計算のしかたは、前の年の所得をもとに決まるようになっています。

具体的には、会社からの給与や副業の収入なんかを合計して、そこから各種の控除を引いた金額に税率をかけて出すんです。

「副業って、住民税にも影響あるの?」って驚く読者さんもいるかもしれませんが、副業やバイトでの収入も、ちゃんと住民税の対象になるんですよ。

納め方としては、会社で年末調整をしてくれる場合は、お給料から住民税が天引きされる仕組みになっています。

でも、年末調整に含まれていない副業の収入があるときなんかは、「普通徴収」っていって、自分で納付する形になります。

納付の時期は、毎年6月から翌年5月までの12回払いが一般的です。

これによって、1回あたりの負担が軽くなるので、支払いもしやすくなります。

住民税の計算の仕組みとか、いつどんなふうに払うのかをちゃんと知っておくと、計画的にお金の管理ができるようになりますよ。

副業やバイトで確定申告が必要なケース

複数の職場で年末調整を受ける場合

いくつかの職場で働いていて、それぞれで年末調整を受けるとなると、税金の計算がちょっとややこしくなることがあります。

年末調整っていうのは、1年間の給与に対してかかる税金をきちんと計算して、多すぎたり足りなかったりする分を調整する手続きのことです。

ふつうは1つの職場で働いている場合、その職場で年末調整をしてもらえばOKなんですが、職場が複数あると「どこで年末調整をしてもらえばいいんだろう…」って迷ってしまう読者さんもいると思います。

この場合は、メインの収入をもらっている職場、つまり主たる給与を受け取っているところで年末調整をしてもらうのが基本です。

それ以外の副収入がある職場では、年末調整は行われないことが多いので、自分で確定申告をする必要があります。

もし確定申告をしないままだと、所得税に過不足が出てしまうことがあるので注意が必要です。

それに、住民税も次の年の6月から支払いが始まるので、ちゃんと準備しておくことが大事です。

こんなふうに、複数の職場で働いている場合は、メインの職場で年末調整をしてもらって、副収入については確定申告でしっかり申告することがポイントになりますよ。

年末調整を受けていない場合

年末調整を受けていない場合、副業やバイトで収入があると、確定申告が必要になることがあります。

年末調整っていうのは、ふつう会社がその年の所得税を計算して、多かったり足りなかったりする分を調整してくれる手続きのことです。

でも、副業やバイトなどで収入がいくつかあると、それをすべて1つの会社でまとめて年末調整することはできないんですね。

「自分の税金ってちゃんとできてるのかな…」って不安になる読者さんもいると思います。

特に、副業やバイトでの収入が年間で20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

たとえ20万円以下だったとしても、住民税の申告が必要になるケースもあるので、そこは注意が必要です。

もし申告をしないままでいると、後から税務署からお知らせが届くこともあるので気をつけましょう。

確定申告をするには、源泉徴収票とか、経費の領収書などを用意して、ちゃんと正確に申告することが大切です。

申告できる期間は毎年2月16日から3月15日までと決まっているので、そのあいだに手続きを済ませるようにしましょう。

年末調整を受けていない場合は、自分で確定申告をして、しっかり納税することが大事です。後々のトラブルを防ぐためにも、忘れずに準備しておきたいですね。

副収入がある場合の注意点

副収入があるときは、やっぱり税金のこともちゃんと気にしておく必要があります。

たとえばバイトをいくつか掛け持ちしていると、それぞれの職場での収入を合計して税金が計算されるようになってるんです。

「収入が増えるのはうれしいけど、税金まで増えるのはちょっと困るなあ…」って感じる読者さんもいると思います。

まず知っておきたいのは、年間の所得が20万円を超える場合は、確定申告をしなきゃいけなくなるということです。

もし申告をしないままでいると、あとから税金の追徴やペナルティが発生することもあるので気をつけてくださいね。

それと、住民税にも注意が必要です。

住民税って、前の年の所得をもとに計算されるので、翌年になって「えっ、こんなに?」って思うくらいの金額を請求されることもあります。

そうならないためにも、毎月の収入をちゃんと把握して、税金の支払いに備えておくことが大事です。

副業やバイトで得た収入は、ざっくりでもいいのでしっかり管理して、必要な手続きは忘れずにやっておきましょう。

そうしておけば、安心して副業を続けていけますし、後から焦ることもなくなりますよ。

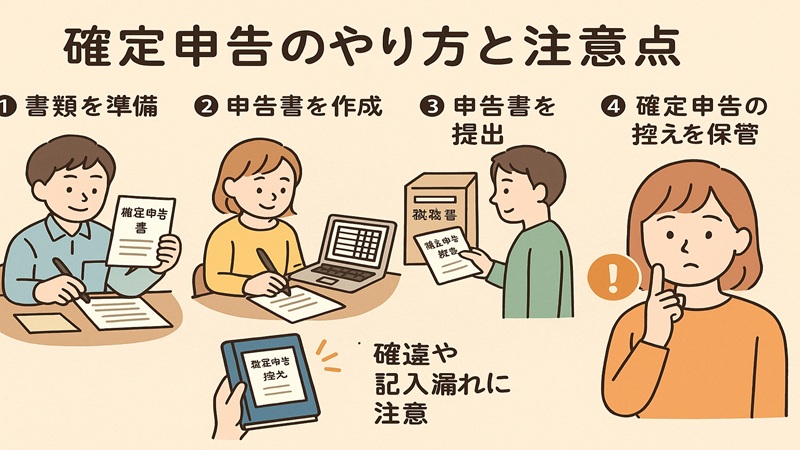

確定申告のやり方と注意点

必要な書類を準備する方法

確定申告に必要な書類って、どんなふうに準備すればいいのかについてお話しますね。

まずは、確定申告書。これは税務署でもらうこともできますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

次に必要なのが、源泉徴収票です。

これは勤務先から年末にもらえる書類で、その年の収入とか、すでに支払った税金の金額が書かれています。

「あれ、どこにしまったかな…?」ってならないように、もらったらちゃんと保管しておくのが安心です。

それから、医療費控除を受ける場合は、病院とか薬局でもらった医療費の領収書も集めておきましょう。

あと、副業をしている読者さんは、その収入を証明できる書類も必要になります。たとえば振込明細とか、仕事の契約書なんかがそれにあたります。

さらに、控除を受けたい場合は、生命保険料控除証明書とか、社会保険料の控除証明書なども忘れずに準備しておきたいですね。

こういった書類をしっかりそろえておくことで、確定申告の手続きがスムーズに進みます。

事前に準備しておくだけで、申告のときにバタバタしなくて済むので安心ですよ。

税務署への申告手順

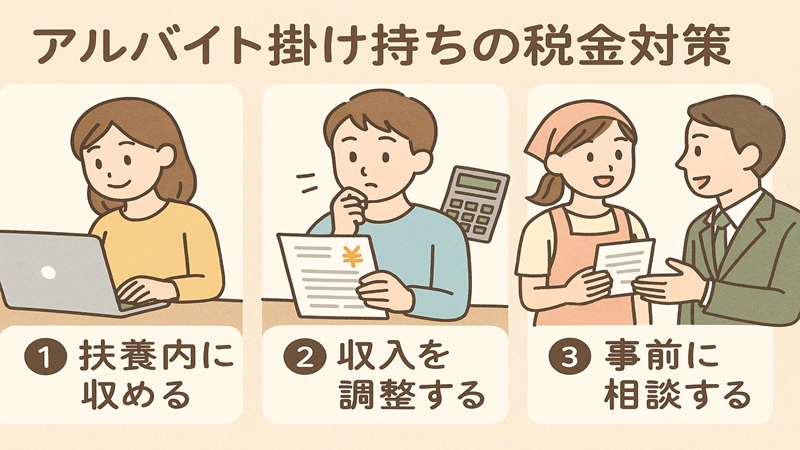

アルバイト掛け持ちの税金対策

掛け持ちバイトでの税金の種類

バイトを掛け持ちしているときって、税金に関する知識がけっこう大事になってきます。

まずは所得税について見てみましょう。

所得税っていうのは、収入の金額に応じてかかってくる税金のことです。

バイトをいくつか掛け持ちしていると、それぞれの職場での収入が合計されて、全体の所得が増える分、税率が高くなる可能性もあるんです。

「ん?なんか思ったより手取りが少ないな…」って感じることがあるかもしれませんね。

次に気をつけたいのが住民税です。

住民税は、前年の所得をもとに計算されるので、掛け持ちバイトで収入が増えると、翌年に住民税の金額が上がることもあります。

この住民税は、毎年6月から翌年5月までのあいだに、12回に分けて支払うのが一般的です。

こういった税金への対策としては、自分の年間の収入をきちんと把握して、必要があれば確定申告をすることが大切です。

掛け持ちバイトをするときは、税金にはどんな種類があるのか、それがどう影響してくるのかをちゃんと理解しておくと安心ですし、計画的に働けるようになりますよ。

確定申告が必要な場合の手続き

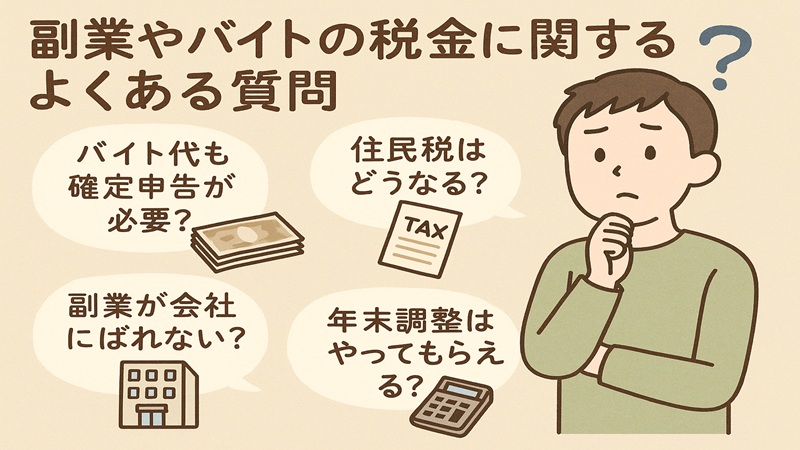

副業やバイトの税金に関するよくある質問

副業で確定申告が不要な場合はあるのか

バイトを掛け持ちしていると、確定申告が必要になることもあります。

でも、副業で確定申告がいらない場合もあるんです。それは、副業の年間収入が20万円以下だったときです。

この「20万円ルール」は、給与以外の所得が年間20万円を超えない場合に限って、確定申告が不要とされています。

「副業でちょっとだけ稼いでるけど、これって申告しなきゃいけないのかな…」って不安になる読者さんもいると思います。

この20万円っていうのは、あくまでも給与所得以外の部分に当てはまる話なので、バイトやパートの収入もここに含まれます。

ただし注意しておきたいのが、たとえ所得税の確定申告がいらなくても、住民税の申告が必要になるケースがあるということです。

住民税の計算には、副業の収入も影響してくることがあるので、うっかり見落とさないようにしたいですね。

副業を始めたばかりの読者さんや、まだ収入がそんなに多くない方にとっては、この条件をちゃんと知っておくだけでも、税金への不安がぐっと軽くなると思います。

確定申告がいらない場合でも、住民税の申告は忘れずに行うようにしましょう。安心して副業を続けていくためにも大切なポイントです。

学生のアルバイトでの税金はどうなる?

学生のバイトにかかる税金って、「どれくらい稼いだら税金がかかるのかな…」って不安になる読者さんもいると思います。

まず、所得税についてですが、これは1年間のバイト代が103万円を超えると発生するようになっています。

逆に言えば、103万円以内におさまっていれば、扶養控除とか基礎控除の範囲内なので、基本的には所得税はかからないんです。

それから住民税についても気になるところですが、これは市区町村によって少し違いがあるものの、だいたい年収100万円を超えると課税されることが多いです。

あと、学生さんでも年末調整を受けていない場合には、自分で確定申告をしなきゃいけないこともあります。

特にバイトを掛け持ちしているときは注意が必要で、いくつかの職場の収入を合わせて103万円を超えたら、確定申告をして税金を納める必要が出てくるんです。

それに、学業を優先しながらバイトしている場合は、収入が増えすぎると扶養から外れてしまうこともあるので、そこもちゃんと気にしておいた方がいいですね。

学生のバイトに関する税金は、年収の額によって変わってくるので、自分がどれくらい働くか見込みを立てて、計画的に動くことが大切です。

【まとめ】副業やバイトの税金対策

今回は、副業やバイトを考えている読者さんに向けて、

・バイトを掛け持ちしたときにどう税金が変わるのか

・副業を始めるときに気をつけたい税金のポイント

・知っておきたい税金対策の基本

といった内容をお伝えしてきました。

バイトや副業を始めると、収入が増えるのはうれしいことですが、その分税金の負担が変わってくることもあります。

特に、いくつかのバイトを掛け持ちしている場合は、年末調整や確定申告が必要になるケースもあるので注意が必要です。

副業やバイトを始める前に、自分の収入と税金の関係をしっかり理解しておくこと、そしてどんな手続きが必要になるのかを事前にチェックしておくことがとても大切です。

まずは、税金に関することを少しずつでもいいので知っていくことから始めてみてくださいね。知っておくだけで、あとからあわてずに済むこともたくさんありますよ。

副業って、基本的には「やった分だけ稼げる」ものが多いですよね。

もちろんそれも立派な収入源なんだけど、働くのをやめた瞬間に収入も止まってしまうというのが現実です。

でも、アフィリエイトはちょっと違っていて、過去に書いた記事がずっと残り続けて、自分の代わりに働いてくれるんですよ。

つまり、コツコツ積み上げていけば「自動で収益が入る資産」になるイメージです。

もし今、短期的な収入だけじゃなくて、将来に向けてじっくり育てられる副業を探してるなら、アフィリエイトは選択肢のひとつとしてかなりアリだと思います。

コメント